「地域のためのJR地方路線再生支援プロジェクト」の趣旨・内容

地域公共交通活性化再生法の改正によって、JRの地方路線の将来に向けて様々な議論が行われるようになりました。

厳しい状況であると捉える自治体も多いようですが、私たちは地域にとってよりよい公共交通体系を構築する好機であると考えています。鉄道は地域公共交通体系の軸となるべきものですが、現在はJR路線の沿線では地域独自の政策が立てにくい状況です。もっと便利にしたいと思ってもできませんし、新駅や新しい改札口を設置して駅を中心とするまちづくりをしようとしても自治体の政策として実施することはできません。観光振興など鉄道を活かした様々なアイデアを持っていても実現できなかったことが多かったと思います。

昨今の動きが地域にとっての好機である考えるのは、そういった現在の状況を改善して、鉄道を地域に活かすための政策を自ら実施できるようになる可能性が出てきたと言えるからです。

1.鉄道は地域にとっての宝物

地方ローカル線は地域にとっては宝物であるとも言えるものであるはずですが、現状では「宝の持ち腐れ」とも言える路線が少なくありません。地方ローカル線は地域のために活かす方策を考えることが重要です。

地域公共交通活性化再生法の改正を受けての報道を見ますと、協議会を設置して、バス転換やBRT化を比較検討することが法改正の主眼であるかのようにもみられているようですが、モード転換の議論ではなく、地域の宝物を地域のためにどう活かしていくのかを考えることが重要であると考えます。

2.発想の転換が必要です

いくつかのJR路線の沿線地域では、協議会を設置しての議論も始まっています。これまでの多くの事例では、鉄道存続、バス転換、BRT化などの選択肢をあげて、それぞれの事業費や運営費を比較する方法がとられてきましたが、その方法ではよい選択肢が見つからないと思われます。

問題の本質は、鉄道かバスかBRTかというシステムの選択の問題ではないからです。検討において踏まえるべき最も重要な要素は、JRのローカル線には共通した大きな特徴があるということです。その特徴を踏まえれば、自治体にとってもJRにとってもプラスになる答えがあるはずであることがわかります。

★JRのローカル線に共通した特徴

①同程度の輸送密度の民鉄・三セク路線と比べて、JR路線の赤字額は極端に大きい(概ね5~8倍)。

②同程度の輸送密度の民鉄・三セク路線と比べて、JR路線の運行本数は著しく少ない(概ね半分)。

③ダイヤのパターン化など、わかりやすく使いやすいダイヤ設定が遅れている。

④民鉄・三セクと比べて、自治体や住民・利用者などと共同した活動が著しく少ない。

⑤これらの結果、JR路線の利用者数は民鉄・三セクと比較して著しく減少している。

以上の特徴を考えると、JR路線には大きな改善余地があることがわかります。他のモードと比較するよりも、まずは現状の路線を改善する方策を考えることが重要です。

本プロジェクトは、交通モードの優劣を比較する旧来型のアプローチではなく、JR線に共通する特徴を踏まえながら鉄道としての改善策を見出すことを支援するものです。

3.収支改善の可能性とその効果の活用

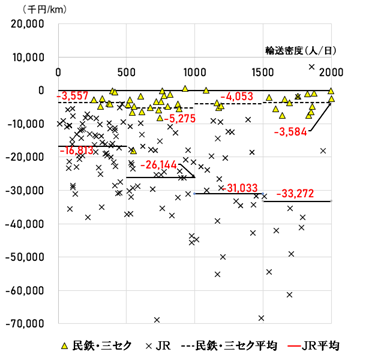

下図に示すように、JR路線の赤字額は同程度の輸送密度の民鉄・三セク路線と比べて、極端に大きいです。

輸送密度(横軸)と営業キロあたりの営業赤字(縦軸)

中川大:ローカル線再生 「適正コスト」把握で収支改善可能 鉄道役割再評価を、Kyodo News

https://www.kyodo.co.jp/news/2024-10-05_3884099/

図からは、JR路線の赤字が大きいのは輸送密度が小さいことだけに起因しているのではないことがわかります。民鉄・三セク並みの運営を行えば赤字額は大幅に削減することが期待できます。

実際に、JR富山港線を「富山ライトレール」に転換した例や、JR北陸本線を「あいの風とやま鉄道」に経営移管した例では、JR時代と比べて大きな収支改善が実現されています。

自治体とJRが協力して収支を改善させれば、その収支改善効果を配分することによって、両者にとってプラスとなる答えがあることになります。

本プロジェクトでは、私たちのこれまでの経験や蓄積してきたデータ等によって、なぜ収支を改善することができるのかを示したうえで、その具体的な方法を路線に即して示します。

4.利便性の向上による正のスパイラルへの転換

EU諸国などでは、カーボンニュートラルの実現に向けて鉄道の利便性向上に力を入れており、その結果、鉄道利用者が大幅に増加してきました。コロナの影響からも脱却し、鉄道を中心とする交通政策を引き続き強化していくことを表明しています。

鉄道の価値を採算性ではなく、社会全体にもたらされる効果で評価しているからです。

一方、日本ではほとんどの地方路線において「利用者減」→「利便性低下」→「さらなる利用者減」という負のスパイラルに陥ってきました。

民間事業者の経営に委ねてきたためにそうなってきましたが、自治体が関与すればそれを大きく転換できる可能性があります。

先にあげた「富山ライトレール」も「あいの風とやま鉄道」も、自治体が関与する路線に生まれ変わったことによって、利便性も向上し、利用者数も増加してきました。また、新駅設置や案内システムの刷新なども進み、地域に役立つ路線として大いに貢献しています。

本プロジェクトでは、ダイヤ改良などの利便性向上によって正のスパイラルを達成してきたEUや国内の路線の事例を紹介するとともに、なぜそれが実現できるのかを示したうえで、対象路線に対する具体策を示します。

5.「一般社団法人ローカル鉄道・地域づくり大学」と「富山大学都市デザイン学部」の実績

このプロジェクトは、一般社団法人ローカル鉄道・地域づくり大学と富山大学都市デザイン学部「都市・交通デザイン学科」の連携で実施します。

一般社団法人ローカル鉄道・地域づくり大学設立の母体となっている「ひたちなか海浜鉄道」は、赤字のために廃線の危機となっていた民間鉄道を、自治体が中心となった第三セクター鉄道に移管したうえで、増便や終電時刻の繰り下げ、新駅設置などの利便性の向上や、地域と一体となったまちづくり活動などによって、大幅に利用者を増やし採算も大きく改善させました。また、将来に向けて延伸する計画も進めるなど、地域に貢献する鉄道としての役割を果たしています。

富山大学は、国公立大学では唯一「交通」の名が入った学科である「都市デザイン学部・都市・交通デザイン学科」を持ち、実際に地方鉄道の再生・活性化に関わってきた専門の教員が所属しています。JRからの移管路線として利便性を向上させてきた「富山ライトレール」、「あいの風とやま鉄道」、数年後のJRからの移管準備を進めている「城端線・氷見線」などの改革に貢献してきました。また、「公共交通を軸としたコンパクトシティー政策」を進めてきた富山市とも様々な面で連携しています。

さらに、一畑電車、えちぜん鉄道、京都丹後鉄道など、輸送密度2000人程度以下でも地域に大きく貢献している各地の地方鉄道路線の再生・活性化に関わってきており、現在も関係自治体・鉄道事業者・経済団体・市民団体などと交流・情報交換を続けています。

本プロジェクトは、これらの知見や人脈等を活かしてJR線の再生・活性化に寄与することを目的としています。

6.本プロジェクトの実施内容と方針

自治体や経済団体等を対象として、鉄道を最大限生かすための方策を見出すことを目指すプロジェクトです。バス転換やBRT化など他のモードとの比較を主眼とするものではありません。鉄道としての再生・活性化を目指す自治体等を支援したいと考えています。

(一般的なコンサルティング委託との違い)

本プロジェクトは定型的なものではありませんので、具体的な内容は、それぞれの地域における検討の進度に応じて相談しながら決めて参ります。

例えば、最初は、公表資料からはわからないような、より具体的な現況把握のためのデータの収集・分析によって検討の方針や将来に向けての戦略案を策定することから始めることも考えられますし、全県を対象とする場合はモデル的な線区を選んで利便性向上策などを検討する方法なども考えられます。

また、鉄道に対する地域の意識醸成のために、勉強会・講演会・意見交換会などを開催することも考えられます。「鉄道がなぜ地域にとって宝物だと言えるのか」、「世界の多くの国はなぜ鉄道の活性化に力を入れているのか」、「鉄道を地域に活かすためには何をすればよいのか」などをお話し、地元の経済界・マスコミ・地方議会議員・行政職員の皆さんなどと一緒に考える場を設けることも可能です。

(協力体制)

地方鉄道再生に関わってきた学識経験者や、自治体の首長経験者、地方鉄道事業者の幹部などとも連携関係を構築しており、勉強会・講演会の講師として招聘するなど日本の地方鉄道再生・活性化の知恵を提供する体制を整えています。

7.実施内容とスケジュール例

対象路線ごとに相談しながら決定しますが、例えば下記のような構成が考えられます。

(内容例)

① JR路線を⺠鉄・三セクによって運⾏する場合の運営経費の試算

② 運営経費試算に基づく移管後の経営スキームの検討

③ 合意形成に向けてのシンポジウム・セミナー等の開催

(スケジュール例)

1.現地での関係者との情報交換・意見交換

2.現地踏査・データ収集の必要性チェックおよびデータ収集

3.庁内でのディスカッション・取り組み内容の検討および立案

4.庁外での勉強会・講演会等

5.必要に応じて1~4へのフィードバック

6.アウトプット

(実施件数)

2025年度は3件程度とし、概ね3年程度で実施します。

8.概算経費

具体内容を相談したうえで見積りを提示しますが、例えば以下の内容の場合の目安を示します。

① JR路線を⺠鉄・三セクによって運⾏する場合の運営経費の試算

② 運営経費試算に基づく移管後の経営スキームの検討

①・②を合わせて450万円(税別)+打合せのための出張旅費(対象路線が複数の場合は見積りします。)

③ 合意形成に向けてのシンポジウム・セミナー等の開催

内容に応じて見積りします。

● 国土交通省の「地域公共交通再構築調査事業(補助率1/2)」に認定される可能性があると考えられます。

9.お問合せ

メールアドレス「project(ここに@マークを入れてください)transport-tt.com」

● 予算要求等に向けての自治体のご担当者からのご質問についても遠慮なくお知らせください。

ご依頼があればお伺いして趣旨・内容等についてご説明いたします。

(説明には交通費等を含めて無償でお伺いします。)

● 文中に記しています事例の内容など、ご検討のための情報もご依頼に応じて提供しますのでお問合せ下さい。